Difficile de se faire une idée sur les énergies. Au moment des COP 21 ou COP 22, il n’est question que de CO2, qui est l’ennemi numéro un. Dans le même temps, il faut fermer Fessenheim ….. qui n’émet pas de CO2 ! Le 30 Janvier 2018, la commission européenne a convoqué plusieurs pays à cause de leurs émissions de particules fines et dioxyde d’azote, trop élevées. Simultanément, l’accent est mis sur le développement de la biomasse, dont l’un des principaux composants est le bois …. qui émet des particules fines lors de sa combustion !

Alors, quelle serait donc l’énergie dotée de toutes les qualités ?

Pour y voir clair, il est intéressant de visualiser comment se classifient les différentes sources d’énergies et quelles sont les émissions qu’elles génèrent

Tout d’abord la classification suivant le critère énergies renouvelables / énergies non renouvelables.

Les énergies non renouvelables regroupent :

- les combustibles fossiles : pétrole, charbon, gaz

- le nucléaire

Les énergies renouvelables regroupent

- le solaire (photovoltaïque et thermique),

- l’éolien,

- l’hydroélectricité,

- la géothermie

- la biomasse. Cette dernière doit toutefois faire l’objet d’une segmentation car si les résidus de végétaux (émanant de récoltes, par exemple) ont une fréquence de renouvellement élevé (au moins une fois par an), le bois, lui, a un cycle de remplacement qui s’étend sur plusieurs décennies. Il est donc renouvelable, mais sur le long terme, et son exploitation doit donc être limitée.

Les déchets appartiennent à une catégorie également spécifique, car se sont des sous produits des cycles de consommation, et l’idéal serait d’abord d’en réduire le volume, d’améliorer le recyclage et de limiter la quantité à bruler.

L’hydrogène est une source d’énergie intéressante car stockable, mais c’est un produit dérivé et non une énergie existant telle qu’elle en milieu naturel. L’hydrogène peut être classé dans l’une ou l’autre des catégories suivant son mode de production : par exemple, par électrolyse de l’eau, elle est :

- renouvelable si l’électricité utilisée est de source renouvelable, hydroélectrique par exemple,

- non renouvelable si l’électricité a été produite dans une centrale brulant des combustibles fossiles

Une seconde classification des énergies est basé sur le fait qu’elles soient carbonées ou pas, c’est à dire si leur utilisation produit du CO2 ou non.

Le classement des énergies suivant ce critère carboné/décarboné est le suivant :

Energies carbonées :

- les combustibles fossiles : pétrole, charbon, gaz

Énergies décarbonées

- le solaire

- l’éolien

- l’hydroélectricité

- la géothermie

- le nucléaire

La biomasse, avec ses particularités, nécessite une analyse différenciée.

- Une première approche indique que, globalement, dans l’espace et dans le temps, le cycle de la biomasse est neutre en carbone, puisque le CO2 généré lors de la combustion a été préalablement prélevé dans l’atmosphère du fait de la photosynthèse. C’est vrai, mais doit prendre en considération la durée du cycle et le renouvellement de la source de biomasse : le cycle de la biomasse peut être court : un an (cultures annuelles : céréales, canne à sucre, etc….) ou long : plusieurs décennies (bois). Pour les cycles courts, le remplacement de la source de biomasse est la plupart du temps effectif et par ailleurs facilement traçable. Pour les cycles longs, une gestion de la ressource doit être mise en place, afin d’en assurer le renouvellement effectif. Aujourd’hui, ce renouvellement n’est pas assuré pour le bois, puisqu’au niveau mondial, la superficie de la forêt régresse de plusieurs millions d’hectares chaque année. Ce qui réduit d’autant le potentiel de captation du CO2 dans l’atmosphère. Et fragilise par ailleurs le concept de neutralité en carbone du cycle du bois.

- Une seconde approche amène à évaluer l’impact local et non seulement l’impact global. La combustion du bois génère des émissions de CO2, et contribue donc à augmenter localement les taux de CO2. En ce sens, la combustion du bois ne diffère pas de la combustion des autres énergies fossiles.

Sur cette base, la biomasse est une énergie globalement décarbonée, mais localement carbonée.

L’analyse sur les différentes énergies peut être enrichie, par exemple en considérant un troisième critère : celui des émissions autre que le CO2.

Le pétrole, le charbon et la biomasse (hors biogaz) génèrent des particules fines, et même d’autres polluants (composés de soufre, dioxyde d’azote pour le diesel, etc…). La liste est longue.

Les autres sources d’énergie, non. En particulier, le gaz naturel ne génère pas de particule fines et est donc le plus propre des combustibles fossiles.

Ces autres sources énergies ont-elles pour autant toutes les vertus ? Non, car le solaire, l’éolien et l’hydraulique occupent beaucoup d’espace. De plus, les deux premières sont intermittentes et nécessitent des investissements additionnels pour stocker l’énergie produite. Par ailleurs, elles n’ont la capacité de n’assurer qu’une partie minoritaire de l’approvisionnement en énergie de la France.

La géothermie n’est disponible qu’à certains emplacements particuliers.

Le nucléaire génère des déchets radioactifs.

Une synthèse sur la base des critères mentionnés ci dessus est présentée dans le tableau suivant :

Sur la base de ces différents critères, il est clair que les énergies non renouvelables et carbonées doivent voir leur part réduite dans le mix énergies.

Chaque source d’énergie a cependant ses limitations, aucune ne présente que des avantages.

Chacune d’entre elles doit être mise en œuvre la où elle répond au mieux aux besoins et à la configuration de l’environnement : de l’éolien où il y a du vent, du solaire là où les conditions d’ensoleillement sont favorables, de l’hydraulique là où il y a de la dénivelée, de la géothermie là où le gradient thermique du sous sol est élevé, des combustibles liquides ou gazeux pour des usages spécifiques lorsque des alternatives ne sont pas encore opérationnelles, et du nucléaire pour assurer de la continuité dans l’approvisionnement, là également tant que des alternatives effectives ne sont pas opérationnelles

Quelle est d’ailleurs la situation de la France en terme de source d’énergie ?

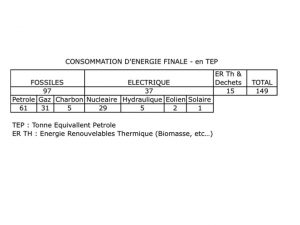

Il faut noter qu’il peut y avoir discussion sur le coefficient appliqué à l’énergie électrique pour la convertir en énergie primaire, en particulier pour un pays comme la France où l’électricité est majoritairement produite par des centrales nucléaires. Il n’est pas question dans cet article d’initier ce débat, qui peut paraître une discussion d’experts, mais il faut garder en mémoire que ce point peut amener à prendre des décisions erronées sur le choix des sources d’électricité. Sur la base des données officielles, comme celles présentées dans le tableau ci dessus, la consommation d’énergie finale en France est

- d’environ deux tiers d’origine fossile

- un quart d’origine électrique, le nucléaire représentant près de 80% de ce segment.

Globalement, la part des énergies renouvelables représente environ 15% du total

Par rapport aux autres pays européens, la France se situe un peu en dessous de la moyenne, qui est de près de 17%, pratiquement au même niveau que l’Allemagne (14%)

En terme décarboné par contre, du fait de son parc nucléaire important, la France se positionne très bien : ses émissions de CO2 par habitant (5,2 Tonnes / Habitant) sont parmi les plus faibles en Europe, et deux fois plus faibles par habitant que celles de l’Allemagne (9,9 Tonnes par habitant), qui a fait le choix de fermer 8 centrales nucléaires en 2011, et de produire massivement son électricité à partir de centrales à charbon.

En conclusion, il n’existe pas d’énergie ne présentant que des vertus : chaque énergie présente des avantages et des inconvénients. Certaines, comme les énergies fossiles, présentent clairement de très nombreux inconvénients en terme environnemental, et leur part dans le mix énergie de la France doit être diminuée.

Cela étant, l’approvisionnement en énergie de la France ne pourra pas être assuré, en tout cas à court terme, qu’avec des énergies qui soient à la fois renouvelables et décarbonées. La mise en place d’une transition énergétique équilibrée doit d’abord se focaliser sur la réduction de la consommation d’énergie, et spécifiquement d’énergie fossile, se traduisant par une diminution du CO2 émis, ce qui est l’objectif de la COP.

Le développement des énergies renouvelables doit accompagner celui des besoins effectifs en énergies, mais il est souhaitable, et souhaité, que ces besoins en énergie diminuent globalement.