Au cours des dernières années, le CO2 et autres gaz a effet de serre étaient considérés comme l’une des principales sources du réchauffement climatique.

Or si les gaz a effet de serre contribuent au réchauffement climatique, ils n’en sont certainement pas l’unique source.

De plus en plus, un autre facteur est pris en considération : la modification de l’environnement par l’activité humaine, et en particulier le remplacement des espaces naturels – végétalisés – par des surfaces construites. Le vocable couramment utilisé pour décrire cette substitution est celui d’artificialisation des sols. Le concept des ilots de chaleur est apparu, principalement les villes, surfaces constituées de constructions, trottoirs, parking, rues, zone goudronnées en général, dont la caractéristique est d’être très minérale. Sous l’effet du rayonnement solaire, ces surfaces chauffent beaucoup plus que l’herbe ou les feuillages, et ce d’autant plus qu’elles sont de couleur plus sombres. Elles stockent une grande quantité d’énergie qu’elles restituent la nuit, ne permettant pas à la température de descendre aussi bas que dans les zones végétalisées.

Ce phénomène a d’abord été mis en évidence dans les grandes métropoles, et il suffit de comparer les températures du centre de Paris et de Rambouillet, ville située à 50 km de Paris et jouxtée par une forêt importante, pour visualiser que l’écart est de plusieurs degrés. En période de canicule, cet écart peut largement être supérieur à 5°C

Les grandes métropoles sont sensibilisées sur le sujet et plusieurs d’entre elles envisagent des plans de revegetalisations, comme Milan qui a annoncé la plantation de 3 millions d’arbres au cours des 10 prochaines années, ou Metz qui a annoncé également un programme avec 20.000 arbres de plus d’ici 2030

Ces phénomènes d’ilots de chaleur sont-ils le fait uniquement des grandes métropoles ?

En fait non : tout remplacement de surface végétalisée par des surfaces artificielles, qui sont généralement minérales, contribue à créer de la chaleur.

Afin d’illustrer ce phénomène dans une ville n’ayant pas les dimensions d’une métropole, des relevés de température ont été réalisés au cours du mois de Juillet 2019 dans la vallée de Chamonix Mont Blanc.

Au cours des dernières décennies, l’environnement de la vallée de Chamonix a beaucoup changé. Le centre ville de Chamonix s’est étendu et les surfaces vertes ont été réduites. Les surfaces construites dans la vallée se sont considérablement accrues, et même si ces nouvelles surfaces construites ne sont pas complètement artificialisées et restent partiellement vertes, les surfaces additionnelles de toits et d’aires de stationnement goudronnées ont considérablement augmenté.

Quel est l’impact de telles modifications sur la température dans la vallée ?

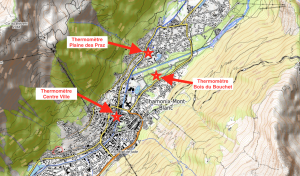

A titre expérimental, des thermomètres ont été placés dans des zones différentes pour relever les températures tous les quarts d’heure en période de canicule (du 21 Juillet 2019 au 26 Juillet 2019) et en période moins chaude (du 27 Juillet 2019 au 29 Juillet 2019).

Un premier thermomètre a été placé en centre ville, dans la zone piétonne, loin de l’Arve afin d’éviter l’impact de son rafraichissement, très localisé.

Un second thermomètre a été placé dans la zone de la plaine des Praz, zone construite de chalets, avec un mix de verdure et de surface artificielle (toits, parkings, route).

Un troisième thermomètre a placé dans le bois du Bouchet, également loin de zone de cours d’eau, mais dans un environnement très arboré.

Avant de positionner les thermomètres dans ces trois zones différentes, ils ont bien sûr été placés dans des conditions identiques pour s’assurer qu’ils indiquaient bien tous la même température : cela été le cas à 0,1°C prés.

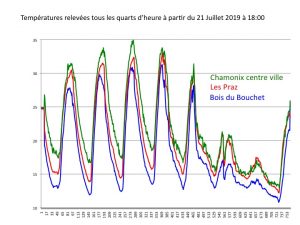

Qu’observe-t-on en période de canicule ?

- Un écart moyen de température de près de 5°C entre le centre ville et le bois du Bouchet. A noter les températures maximales relevées le 24 Juillet 2019 : 35,1°C dans le centre ville, et 30,9°C le bois du Bouchet

- Un écart moyen de température de plus de 2°C entre le centre ville et la plaine des Praz, ce qui signifie également un écart de près de 3 °C entre la plaine des Praz et le bois du Bouchet

- Une baisse des températures la nuit certes, mais avec un écart entre le centre ville et le bois du Bouchet qui reste de l’ordre de 5°C. Une fois le soleil décroissant, la chute des températures est d’ailleurs beaucoup plus rapide dans le bois qu’en centre ville, l’écart pouvant en fin d’après midi/début de soirée dépasser 7°C. Ce qui illustre bien le phénomène de rémanence de la chaleur, qui s’est stockée en centre ville dans les matières minérales, et est restituée dans le courant de la nuit, ralentissant la chute des températures.

L’impact de la modification de l’environnement due à l’activité humaine sur les températures dans la vallée apparaît donc clairement, et dans des proportions importantes.

Les différences de températures entre le centre ville et l’extérieur de la ville ne sont donc pas des phénomènes qui s’observent uniquement dans les grandes métropoles.

Une fois le constat effectué, vient la question : que peut-on faire pour éviter d’augmenter encore la température du fait de la modification de l’environnement liée à l’artificialisation des sols ?

Des mesures peuvent être prises, comme par exemple (liste non exhaustive)

- ne plus augmenter l’artificialisation des sols. Cela étant dit, lorsque, pour des raisons impératives, l’artificialisation des sols ne peut être évitée, des règles strictes doivent être établies et suivies pour en minorer l’impact sur le réchauffement climatique – voir les trois points ci dessous

- revegetaliser partout ou cela est possible. Par exemple :

- pour les constructions, limiter les surfaces de parking goudronnées, et les remplacer par des surfaces vertes, avec un support qui permette le roulage des voitures.

- mettre en place une règle de ratio minimum d’espace vert par parcelle

- pour les surfaces du domaine public, établir un plan de reboisement et de reverdissement

- modifier chaque fois que cela est possible la couleur des surfaces artificielles créées, en privilégiant les couleur clairs, qui s’échauffent peu sous le rayonnement solaire, et en bannissant les couleurs sombres qui s’échauffent fortement sous le rayonnement solaire

- favoriser les solutions passives dans les constructions, et en particulier la protection extérieure du rayonnement solaire afin d’éviter l’installation de climatisation, qui est globalement une source de chaleur. L’installation de persiennes extérieures et amovibles est l’une des meilleurs solutions, car une fois la période de chaleur passée, elles permettent, en position repliée, de laisser passer le rayonnement solaire pour chauffer naturellement le bâtiment, et réduire ainsi l’usage du chauffage en période de chauffe.